食生活研究室腎臓病・透析に関わるすべての人の幸せのための じんラボ

慢性腎臓病(CKD)と食のリテラシー【第4回】

ミネラルとのおつきあい その②体のリズムを保つ多量ミネラル―ナトリウム、カリウム

2025.5.26

緑の文字の用語をクリックすると用語解説ページに移動するよ。

じんラボ をフォローして最新情報をチェック!

慢性腎臓病(CKD)と食のリテラシー【第3回】のミネラルとのおつきあい その①ミネラルことはじめでは、ミネラルという栄養素と腎臓との関係、それらの働きなどの基本的なお話をしました。

今回からは、個別の必須ミネラルを詳しく紹介します。

必須ミネラル一覧

ナトリウム(Na)

ナトリウムの主な特徴と働き

ナトリウムは、体の細胞の外の体液(細胞外液)に多く含まれ、体の浸透圧、酸とアルカリのバランスの維持などで重要な役割を担っています。通常の食事で十分に摂取できるため、不足することは稀です。

特徴

- 成人の体内には体重の0.14%、70kgの人の場合は約100gのナトリウムがある

- 塩分の摂りすぎは高血圧の主な原因の一つで、それが原因で慢性腎臓病(CKD、以下CKD)になったり、CKDを悪化させたりする可能性がある

働き

- 細胞外液の浸透圧を調整する

- 血液循環量を適切に保つ

- 神経伝達を正常に維持する

- 筋肉の収縮・弛緩に不可欠な役割を果たす

- 消化・吸収のための胆液、膵液、腸液などの材料になる

体内に入ったナトリウムは...

摂取されたナトリウムのほとんどは小腸で吸収され、皮膚、便、尿を通じて排泄されます。腎臓は尿細管と集合管での再吸収を通じてナトリウムのバランスを調節しています。

CKDでのナトリウム代謝の変化

ネフロン(尿をつくる糸球体と尿細管を合わせた構造単位)の数の減少とともにナトリウムと水が体に溜まります。

食塩の成分ナトリウム

私たちが普段「塩」と呼んでいるものは、塩化ナトリウム(NaCl)で、ナトリウムの摂取の多くは塩化ナトリウム=食塩です。そのため、ナトリウムの摂取量を表現する場合、多くは食塩相当量で表現します。本来「塩」とは、カルシウム、マグネシウム、カリウムのイオンが塩素と結びついたものを指します。

塩化カルシウム、塩化マグネシウムを舐めたことがありますが、どちらもしょっぱいものの、食塩より苦みを感じました。減塩タイプ調味料の塩化カリウムは苦味を抑える加工をしているようですね。

※個人の感想です。

ナトリウムの食事摂取量基準

mg/日、( )は食塩相当量[g/日]

左にスワイプすると表全体を見ることができます。

| 性別 | 男性 | 女性 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 年齢等 | 推定 平均 必要量 |

目安量 | 目標量 | 推定平均 必要量 |

目安量 | 目標量 |

| 0~5(月) | - | 100(0.3) | - | - | 100(0.3) | - |

| 6~11(月) | - | 600(1.5) | - | - | 600(1.5) | - |

| 1~2 | - | - | (3.0未満) | - | - | (2.5未満) |

| 3~5 | - | - | (3.5未満) | - | - | (3.5未満) |

| 6~7 | - | - | (4.5未満) | - | - | (4.5未満) |

| 8~9 | - | - | (5.0未満) | - | - | (5.0未満) |

| 10~11 | - | - | (6.0未満) | - | - | (6.0未満) |

| 12~14 | - | - | (7.0未満) | - | - | (6.5未満) |

| 15~17 | - | - | (7.5未満) | - | - | (6.5未満) |

| 18~29 | 600(1.5) | - | (7.5未満) | 600(1.5) | - | (6.5未満) |

| 30~49 | 600(1.5) | - | (7.5未満) | 600(1.5) | - | (6.5未満) |

| 50~64 | 600(1.5) | - | (7.5未満) | 600(1.5) | - | (6.5未満) |

| 65~74 | 600(1.5) | - | (7.5未満) | 600(1.5) | - | (6.5未満) |

| 75以上 | 600(1.5) | - | (7.5未満) | 600(1.5) | - | (6.5未満) |

| 妊婦 | 600(1.5) | - | (6.5未満) | |||

| 授乳婦 | 600(1.5) | - | (6.5未満) | |||

※高血圧及び慢性腎臓病(CKD)の重症化予防のための食塩相当量の量は、男女とも6.0g/日未満とした。

出典:厚生労働省『「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会報告書』

欠乏した場合

通常の食事をしていればナトリウムが不足することはありませんが、大量に汗をかいたり、激しい下痢をした後、利尿剤を使った後などの体から多く失われた後に補充できないと、食欲の低下、吐き気、めまいなどが起きることがあります。

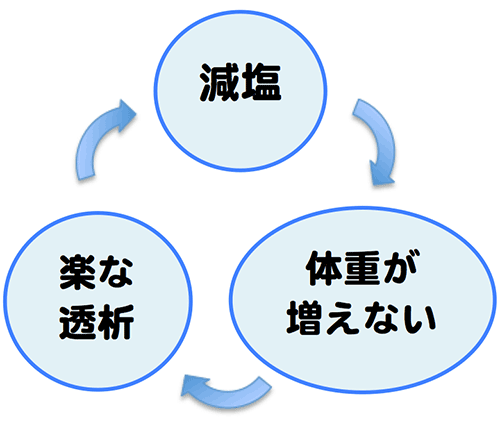

摂りすぎないためには

主に食塩からの過剰なナトリウム摂取は、生活習慣病に関連しているとされています。摂取量を減らすには、カリウムを摂って排泄を促したり、減塩タイプの調味料を使う方法などをよく聞きますが、減塩タイプの調味料には塩化カリウムが使われている場合も多く、CKDでカリウムの制限がある方には向かない方法です。

CKDの減塩について詳しく知りたい場合は、with KidneyプロジェクトのCKDシート「減塩のポイント」をご覧ください。

さまざまな病気とナトリウム

ナトリウムの摂りすぎが高血圧やCKDにつながることはご存知の通りですが、慢性的に摂りすぎるとがん、特に胃がんのリスクが高くなるということが、さまざまな研究で報告されています。

カリウム(K)

カリウムの主な特徴と働き

体の細胞に多く含まれ、ナトリウムと同様に体の浸透圧、酸とアルカリのバランスの維持などで重要な役割を担っています。カリウムは、ナトリウムとバランスを取り合う関係にあり、さまざまな同じ働きに関わっています。

特徴

- 体には体重の0.2%のカリウムがある

- 細胞の中の体液(細胞内液)に多く含まれる

働き

- 細胞内液の浸透圧を調整する

- 血液循環量を適切に保つ

- 神経伝達を正常に維持する

- 筋肉の収縮・弛緩に不可欠な役割を果たす

- 高血圧や脳卒中を予防する

体内に入ったカリウムは...

小腸で吸収された後に全身の組織に運ばれ、大部分が腎臓から排泄されます。

CKDでのカリウム代謝の変化

CKDが進行して尿量が著しく低下すると、体の中にカリウムが溜まりすぎることで高カリウム血症のリスクがあります。

カリウムの食事摂取量基準(mg/日)

| 性別 | 男性 | 女性 | ||

|---|---|---|---|---|

| 年齢等 | 目安量 | 目標量 | 目安量 | 目標量 |

| 0~5(月) | 400 | - | 400 | - |

| 6~11(月) | 700 | - | 700 | - |

| 1~2 | - | - | - | - |

| 3~5 | 1,100 | 1,600以上 | 1,000 | 1,400以上 |

| 6~7 | 1,300 | 1,800以上 | 1,200 | 1,600以上 |

| 8~9 | 1,600 | 2,000以上 | 1,400 | 1,800以上 |

| 10~11 | 1,900 | 2,200以上 | 1,800 | 2,000以上 |

| 12~14 | 2,400 | 2,600以上 | 2,200 | 2,400以上 |

| 15~17 | 2,800 | 3,000以上 | 2,000 | 2,600以上 |

| 18~29 | 2,500 | 3,000以上 | 2,000 | 2,600以上 |

| 30~49 | 2,500 | 3,000以上 | 2,000 | 2,600以上 |

| 50~64 | 2,500 | 3,000以上 | 2,000 | 2,600以上 |

| 65~74 | 2,500 | 3,000以上 | 2,000 | 2,600以上 |

| 75以上 | 2,500 | 3,000以上 | 2,000 | 2,600以上 |

| 妊婦 | 2,000 | 2,600以上 | ||

| 授乳婦 | 2,000 | 2,600以上 | ||

出典:厚生労働省『「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会報告書』

欠乏した場合

通常の食事をしていればカリウムが不足することはありませんが、大量に汗をかいたり、激しい下痢をした後、利尿剤を使った後などの体から多く失われた後に補充できないと、食欲の低下、低血圧、不整脈などが起きることがあります。

摂りすぎないためには

通常の食事をしていればカリウムを摂りすぎてしまうことはありませんが、腎臓の機能が低下している場合は排泄する機能が働かなくなり、体の中にカリウムが溜まります。

カリウム摂取量を減らす工夫については、「慢性腎臓病(CKD)の方必見~カリウムの多い食品とカリウム摂取量を減らすための工夫」をご覧ください。

CKDの方のカリウム制限の実態については、じんラボリサーチの「【第14回】腎臓病・透析を受けている方のカリウム制限に関する調査」をご覧ください。

カリウムを多く含む果物や野菜と言えばバナナと思っていましたが、最近、柑橘類にもまあまあ多く含まれていることを知りました。

さまざまな病気とカリウム

カリウムは、ナトリウムとバランスを取り合う関係にあるため、ナトリウムとカリウムの摂取比で心血管疾患のリスクを評価します。

日本人のナトリウム摂取量から考えると、一般的にはカリウム豊富な食事が望ましいとされていますが、特に高齢の方については腎臓の機能の低下や糖尿病に伴う高カリウム血症に注意が必要です。

カリウムを多く含む食品

野菜類:ほうれん草、かぼちゃ、じゃがいもなど

果物類:バナナ、メロン、アボカドなど

豆類 :大豆、インゲン豆など

乳製品:牛乳、ヨーグルトなど

次回はカルシウム、マグネシウム、リンです。

「ミネラルとのおつきあい」シリーズ

― with Kidneyプロジェクト 開催中のアンケート ―

この記事はどうでしたか?

参考

- 厚生労働省『「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会報告書』(2025/3 アクセス)

- 五関 正江 (監修)『ビタミン・ミネラルがよくわかる本』つちや書店 (2023/7/4)

- 加藤 明彦 (編集), 竹谷 豊 (編集), 脇野 修 (編集), 北島 幸枝 (編集)『腎臓栄養学』朝倉書店 (2024/4/18)

食生活研究室の最新記事

- 慢性腎臓病(CKD)と食のリテラシー【第7回】ミネラルとのおつきあい その⑤血をつくる微量ミネラル―鉄・亜鉛・銅

2025.11.17 - 慢性腎臓病(CKD)と食のリテラシー【第6回】ミネラルとのおつきあい その④身近なSOSサインとミネラル

2025.09.22 - 慢性腎臓病(CKD)と食のリテラシー【第5回】ミネラルとのおつきあい その③骨にとって大切な多量ミネラル―カルシウム、マグネシウム、リン

2025.08.25 - 腎臓病・透析をしている方にも知っていただきたい、視覚障害と食について【第11回】視覚障害者がラーメンや丼物を選ぶ理由

2025.06.16 - 慢性腎臓病(CKD)と食のリテラシー【第4回】ミネラルとのおつきあい その②体のリズムを保つ多量ミネラル―ナトリウム、カリウム

2025.05.26