生き活きナビ(サポート情報)腎臓病・透析に関わるすべての人の幸せのための じんラボ

じんラボ プレイバック【第3回】

元気で長生きのための「しっかり透析」を知る

2017.12.18

緑の文字の用語をクリックすると用語解説ページに移動するよ。

じんラボ をフォローして最新情報をチェック!

- 【第1回】慢性腎臓病(CKD)を知っていますか?

- 【第2回】慢性腎臓病(CKD)の進行を防ぐには?

- 【第3回】元気で長生きのための「しっかり透析」を知る

- 【第4回】夏を迎える前におらさい! 透析患者さんの「水分補給」と「熱中症対策」

- 【第5回】スポーツの秋! 腎臓病・透析患者さんの運動

- 【第6回】腎臓病・透析患者さんの食事療法や食生活

- 【第7回】腎臓病・透析患者さんの災害対策

- 【第8回】季節の変わり目の体調不調への対策

- 【第9回】腎臓病・透析をしている方が知っておきたい心臓病について

『じんラボ プレイバック 〜お役立ちコンテンツのまとめ』

これまで「じんラボ」では腎臓病・透析している方や医療従事者のために、腎臓病や透析に関する基礎知識やサポート情報などのさまざまな情報を発信してきました。それらを「病気の基礎知識」や「病気の進行を抑えるための工夫」「生活でのお役立ち情報」といった新たなテーマと切り口で集約・再構成し、改めて皆さまにお届けします。

透析患者にとって「しっかり透析」をすることは元気でいるためにとても大切なことですよね。

第3回では、耳にすることも増えてきた「しっかり透析」についての記事をご紹介します。

「しっかり透析」は、仙台のかわせみクリニック院長の鈴木一之医師がご自身の著書で唱えたことがきっかけで広まった言葉だと思われます。鈴木医師は著書の冒頭で、血液透析の患者さんが元気で長生きするには下記の3つを基本とした「しっかり透析」が必要である、と記しています。

- 血液透析(回数・時間・効率)をしっかりすること

- 減塩を基本に体液量を適正範囲に保つこと

- きちんと食べて栄養を十分に摂取すること

血液透析と言っても、長時間透析や頻回透析、在宅透析にオーバーナイト透析等いろいろな種類があります。まずはそれぞれの特性をしっかり理解して、ご自身の受けている透析について振り返ってみましょう。

1. 長時間透析

長時間透析とは、1回6時間以上、週3回を基本とした週18時間以上の血液透析を行う方法を指します。週3回、1回あたり4〜5時間の標準的な施設透析と比較すると緩やかにより多くの毒素や水分が除去できるため、無理なく多くのメリットが期待できます。

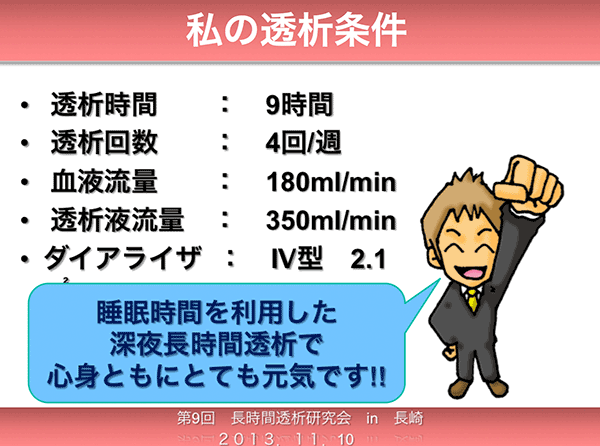

- 第9回長時間透析研究会・政金生人先生講演『最高・最適な透析条件を考える』

2014.1.21 文:よしいなをき

- 腎内科クリニック世田谷患者会講演会・坂井瑠実先生講演『透析医療40年を経て見えてきたもの』『長時間透析は有用か?』

2014.6.9 文:よしいなをき

- 知っトク? こんな事〜患者・家族のお役立ち情報【第3回】長時間透析って?

2014.12.29 文:アスペクト比P

2. 在宅透析

医師の管理のもと、自宅に透析機械を設置し、患者自身が血液透析(透析装置の立ち上げから後片付け、穿刺など)を行う方法です。

週5回以上の頻回透析や、1日おきに行う隔日透析、長時間透析やオーバーナイト透析も可能になります。

- 在宅血液透析について

2013.4.1 文:じんラボスタッフ

監修:陣内彦博 院長 東京ネクスト内科・透析クリニック - 在宅血液透析についてのよくある質問(FAQ)

2013.4.1 文:じんラボスタッフ

監修:陣内彦博 院長 東京ネクスト内科・透析クリニック

- 【舞台演出家・中村龍史さん、留美子さん 特別インタビュー!】腹膜透析、在宅血液透析を夫婦の絆で乗り越えていく・在宅血液透析編

2015.10.26 聞き手:よしいなをき

- 知っトク? こんな事〜患者・家族のお役立ち情報【第15回】夢じゃない! 自宅で透析

2016.1.18 文:アスペクト比P

3. オーバーナイト透析

実施している透析施設はまだまだ限られていますが、睡眠時間を利用して血液透析ができる、働く透析患者さんには特にありがたい治療方法です。

- 知っトク? こんな事〜患者・家族のお役立ち情報【第10回】新たな可能性 オーバーナイト透析

2015.8.3 文:アスペクト比P

年齢、性別、体重、食欲の有無、合併症の有無や他疾病の有無等により、最適な透析条件は異なります。ご自身の透析を見直される際は主治医に相談しましょう。

参考

- 鈴木一之(2014)『改訂2版 透析医が透析患者になってわかったしっかり透析のヒケツ-エビデンスに基づく患者さん本位の至適透析』メディカ出版

この記事はどうでしたか?

生き活きナビ内検索

- 腎臓病全般

- ご家族の方